|

Dimanche 28 Mai : Beijing

La Cité Interdite

La Cité interdite - ainsi nommée parce que, pendant cinq siècles, rares furent ceux

qui purent y pénétrer - est le plus gigantesque et le mieux préservé des ensembles architecturaux

chinois. Elle servit de résidence à deux dynasties d'empereurs, les Ming et les Qing, qui n'en sortaient

qu'en cas de nécessité absolue.

Les autorités insistent pour l'appeler le Vieux Palais (gùgöng). La construction du bâtiment, entreprise entre

1406 et 1420 par l'empereur Yongle, mit à l'oeuvre une véritable armée d'ouvriers, estimés parfois à plus

d'un million. Les empereurs dirigeaient la Chine depuis ce palais, souvent de manière chaotique, car ils avaient tendance à perdre

tout contact avec la réalité dans ce petit univers clos et à laisser le pouvoir aux mains des eunuques de la cour.

L'un des empereurs consacra la totalité de son règne à la menuiserie. Il fut même ravi lorsqu'un séisme

secoua la Cité (signe de mauvais augure pour l'empire), puisque cela lui donnait une chance de rénover les bâtiments.

Les édifices visibles aujourd'hui datent pour la plupart du XVIIle siècle, de même que quantité de bâtiments

restaurés ou reconstruits de Pékin. Les palais étaient fréquemment la proie des flammes : une fête

des lanternes combinée au vent du désert de Gobi, ou des feux d'artifices, suffisaient à allumer un incendie.

D'autres étaient volontairement allumés par les eunuques ou par des courtisans désireux de s'enrichir grâce

aux travaux de reconstruction. Les douves du palais, aujourd'hui propices au canotage, se révélaient fort utiles, les

pompiers n'étant pas considérés assez dignes d'éteindre les flammes royales. En 1664, les Mandchous réduisirent

le palais en cendres. Livres rares, peintures et calligraphies furent également détruits. Au cours du XXe siècle,

le palais fut pillé à deux reprises : d'abord par les troupes japonaises, puis par le Guomindang qui, à la veille

de la prise du pouvoir par les communistes en 1949, emporta des milliers d'objets précieux à Taiwan, où ils sont

aujourd'hui exposés au Musée national de Taipei.

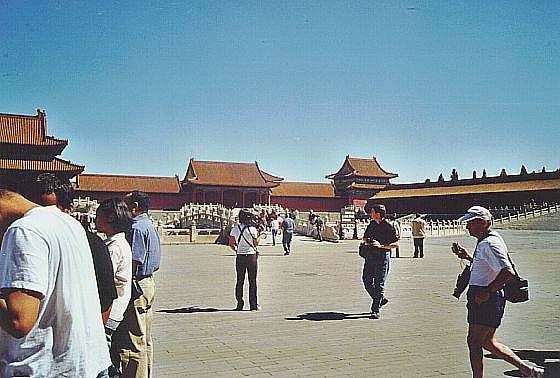

L'entrée principale, sous un soleil de plomb malgré le petit matin !

Des ponts en marbre devant des toits en or

On a déjà perdu Jean-Paul POSTIS ! Panique de "Jacques", notre guide

Une vue du plafond du pavillon impérial : tous les bois sont en palissandre, les assemblages ne comprennent aucun clou ou vis

: uniquement des tenons et mortaises !

La seconde cour

Le trône impérial. Désolé pour l'air penché, mais l'accès à la porte devait se faire

de haute lutte dans la meute de touristes chinois dont le souci des autres n'était pas la principale qualité.

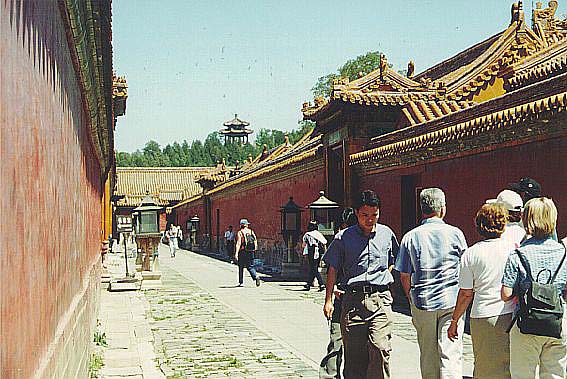

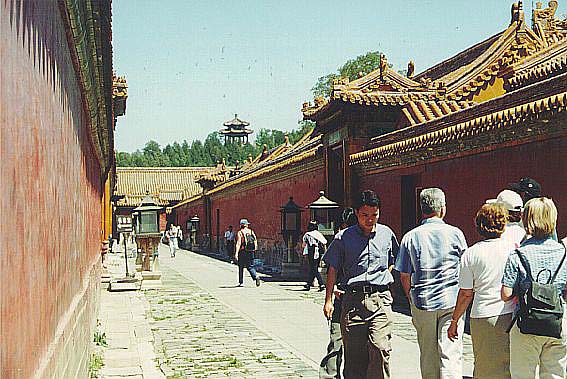

Vue sur une des cours latérales

Encore des toits en or et des balustrades en marbre. Mais c'est tellement beau qu'on ne s'en lasse pas.

Détails de toits, avec leurs chimères impériales

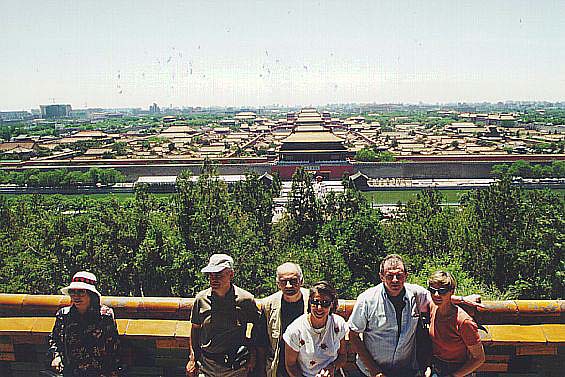

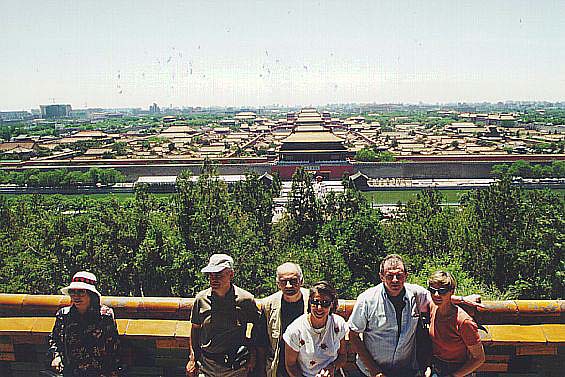

La Colline du Charbon et son pavillon, à l'extérieur de la cité, dominent celle-ci de près de 100 mètres

La colline du Charbon, au nord de la Cité interdite, est une colline artificielle composée

de la terre provenant du creusement des douves du palais impérial. Des pavillons les plus élevés de

ce délicieux jardin, on peut profiter d'une vue magnifique sur la capitale et sur les toitures jaune d'or de la

Cité interdite. Dans la partie est du parc se dresse un caroubier auquel le dernier des Ming, l'empereur Chongzhen,

se serait pendu, après avoir tué toute sa famille, pour ne pas assister à la destruction de son palais

par les Mandchous. La colline est censée protéger le palais des mauvais esprits - ou des tempêtes de

sable en provenance du Nord -, une protection qui ne fut pas réellement efficace pour Chongzhen.

Jean-Claude Croquelois, les De Bastier et les Amberg sur la Colline du Charbon, devant les toits de la Cité Interdite

Pékin vu de la Colline du Charbon

|