|

Samedi 21 mai

SAMARCANDE (1)

Miroir du monde, jardin de l'âme, joyau de l'islam, perle de l'Orient, centre de

l'univers, Samarcande... Cette oasis fabuleuse des confins du Kyzyl Koum n'a cessé d'éblouir les voyageurs.

Sertie dans la vallée du Zéravchan, la cité des grandes ombres dominée par le massif de l'Altaï est

au cœur de toute l'histoire de l'Asie centrale. Il y a quarante mille ans déjà, une nature généreuse

avait attiré ici l'homme du Paléolithique. Et puisque les archéologues ont daté des vestiges

d'urbanisation du VIe siècle avant notre ère, on peut établir un parallèle entre Samarcande,

Rome et Babylone.

Jusqu'au XVIe siècle, Samarcande est restée la ville la plus peuplée de Transoxiane, sa métropole

commerciale et culturelle, son jardin nourricier et son marché. Elle a été le carrefour des diverses branches

de la Route de la Soie, celle de l'ouest vers la Perse, celle de l'est vers la Chine, et celle du sud vers l'Inde. Le Macédonien

Alexandre le Grand, le Mongol Gengis Khan furent ses conquérants, et Tamerlan en fit une capitale dont les dômes

audacieux et les mosaïques bleues suscitent aujourd'hui encore l'admiration des voyageurs.

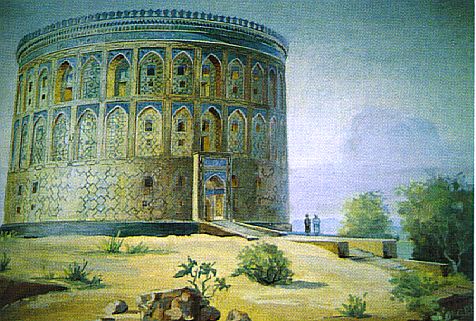

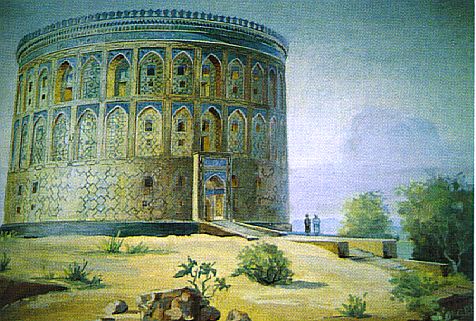

L'observatoire d'Ouloug Beg

Au milieu des collines faisant face à Afrasiab se dressent les vestiges d'un

extraordinaire observatoire astronomique du XVe siècle. Couronnement de l'oeuvre du génial roi-astronome,

cet édifice scientifique entraîna simultanément la condamnation de son concepteur, petit-fils de Tamerlan.

C'est en 1908 que l'archéologue russe amateur Viatkine découvrit l'emplacement de l'observatoire au terme

de longues recherches. Ce que l'on peut voir aujourd'hui est la partie souterraine d'un sextant géant, en fait le

plus grand quadrant de 90° jamais vu, mais dont seuls 60° étaient utilisés. Profondément enroché afin

de réduire les conséquences des séismes, l'arc subsistant de 11 mètres est constitué de

deux parapets de marbre gradués en degrés et en minutes. Il se prolongeait à l'origine jusqu'au sommet

d'un édifice de trois étages. Les pièces du rez-de-chaussée étaient surmontées

d'arcades servant d'instruments astronomiques. Un témoin de l'époque a décrit ce véritable

planétarium, «décoré des représentations des neuf corps célestes et de leurs orbites,

avec la mention des degrés, minutes et secondes de leurs épicycles, des sept planètes et des étoiles

fixes, du globe terrestre, de ses climats, de ses montagnes, mers et déserts...».

L'observatoire d'Ouloug Beg (Image Guide Olizane)

De l'observatoire d'origine, il ne reste plus que la plateforme et la porte d'entrée

La base du sextant est désormais abritée sous une voûte couvrant le centre de l'observatoire.

La partie graduée du sextant.

De la plate-forme de l'observatoire, on distingue le contraste de Samarcande: Les immeubles modernes se mélangent aux

frontons immenses de la mosquée de Bibi Khanoum, plusieurs fois centenaires

Un musée mémorial retrace les parcours de Tamerlan et de son petit-fils Ouloug Beg, les découvertes scientifiques

de ce dernier, l'apogée du savoir en Asie centrale avec al-Khorezmi, al-Berouni et ibn-Sina, ainsi que les erreurs politiques

du roi qui coûtèrent la vie à l'astronome.

Une statue d'Ouloug Beg

Le plafond du musée représente la voûte céleste telle qu'elle était connue au XVe siècle

Des fresques racontent la vie de l'astronome

Sur une petite place, une statue d'Ouloug Beg, un cadran solaire et des symboles astronomiques représentant les douze

signes du zodiaque

La nécropole Chah-i-Zinda

Le site le plus sacré de Samarcande est la nécropole de mausolées

qui s'étend aux confins nord-est de la capitale de Tamerlan, par delà les murs de la ville, jusqu'au versant

méridional d'Afrasiab. Cet ensemble semble avoir concentré toutes les expériences architecturales

des XIVe et XVe siècles en une apothéose de l'art de la céramique, sans égale dans toute l'Asie

centrale. Cette cité funéraire offre sans doute le spectacle le plus étonnant de cette capitale des

superlatifs.

Comme la plupart des sites de Samarcande, la nécropole est en pleine restauration, qui est souvent

en fait une reconstruction. On s'y rend compte de l'effort considérable que fait l'Ouzbékistan pour réhabiliter

son patrimoine historique, d'autant que les moyens techniques mis en oeuvre sont quasiment les mêmes que ceux utilisés

pour la construction d'origine.

Le mausolée Kohdja Akhmad, l'un des plus anciens (1350), non encore restauré

La mosquée Koussam-ibn-Abbas

La "chambre des pèlerins"

Un dôme et ses "stalactites"

Le pichtak de la mosquée et un détail des décorations intérieures

De gauche à droite : le mausolée Chirin Bika Ata (1385), le mausolée octogonal (anonyme, XVe siècle),

le mausolée Chadi Moulk Aka (avec la coupole cannelée - 1372), le mausolée de Ouloug Sultan Begoum (avec échafaudages

- 1385) et le mausolée inachevé de l'émir Bouroundouk (1390). Les deux coupoles cannelées que l'on

distingue au fond sont celles des mausolées de l'émir Hussein (à gauche - 1376) et de l'émir Zadé (à droite

-1386)

Le mausolée octogonal et le mausolée Chadi Moulk Aka

L'intérieur d'un portique, avec ses décorations en "stalactites", un motif très présent

dans les monuments islamiques.

Partout, de la céramique bleue et verte. Jamais deux motifs identiques.

Les monuments sont souvent dans un état très dégradé. Mais la restauration en cours redonnera toute

sa beauté au site d'ici quelques années. Les ouvriers utilisent les méthodes d'autrefois, à l'échafaudage

près.

Les coupoles du mausolée Qazi Zadeh Roumi (1420-1425), le plus grand de l'ensemble, attribué au petit-fils d'Ouloug

Beg

"L'escalier du paradis", menant à un tchortak (portique à coupole). La coutume veut que l'on compte

les marches en montant, qu'on les recompte en descendant et que si le nombre diffère, on doit remonter 40 fois les 40 marches

sur les genoux.

L'iwan en bois d'une mosquée en pleine restauration

Le mausolée Qazi Zadeh Roumi et le portique d'entrée de l'extrémité sud du site

Le portique d'entrée et une vue du mausolée Qazi Zadeh Roumi depuis l'extérieur du site

Vue des mausolées du site depuis l'extérieur

|